にぼしいわし・伽説(ときどき)いわしによる、日々の「しょぼくれ」をしたためながら、気持ちの「おかたづけ」をするエッセイ「しょぼくれおかたづけ」。

現状を打破するために、このステージから一歩飛躍するために、おもしろく、おもしろくありつづけるために、動きを止めてはいけないと。

先の見えない霧のなかを必死で右往左往するいわしの前に現われた、ひとりの構成作家。

彼の周りに流れる時間はゆるやかで、私とはまるで違う人間だけれど。気がつけばいつも、おぼれそうになる私へ軽やかに手を差し伸べてくれて——。

芸人人生、苦しくなるたび、辞めたくなるたび、諦めたくなるたびに。

自分のまるごとを受け止めてくれる人からのひと言が、どうしようもない私を奮い立たせてくれるから。私はどう、恩返しをしていこうか。

===

■第9夜「いわしーおはよー」

「いわしーおはよー」

「おはようございます」

「調子どう?」

「全然ダメです」

「そんなときもあるよー」

「もう無理です」

「大丈夫大丈夫」

優勝後のプレッシャー、うまく立ち回れない収録、どんどん思いつかなくなるネタ。

あとずさりしたり、お尻を向けて逃げようとしたこともあった。誰にも届かない叫びが脳内で止まらなかった。もう諦めようと思っていた。

でも今は自分の前には細く暗いながら明らかに光が刺す道が続いていることが見える。そして、何となく、多分、この道を歩けていけるのだろうと思う。

「お笑いの向こう側」で出会った作家、小林知弘さんのおかげで。

2023年10月。

我々は故郷を離れて上京した。たっぷりの不安と、ひとつまみの期待を新幹線に乗せて上京した。不安の重みで新幹線が傾いてないか心配になる。

上京してからは、たくさんの芸人仲間や作家仲間に助けられて、なんとか大阪時代と同じくらいのライブ数を保てていた。でもこれがずっと続くわけではないと思っていたから、私は手の中に収めることを大切にした。絶対に肩の力は抜かない。賞レースで結果を出す。すべてを全力で、死にかけても走り続けなければ、私には先がない。

毎日新聞社主催の「お笑いの向こう側」というライブのオファーを受けた。お笑い好きの記者が「お笑いの向こう側」という連載をしていて、以前その取材を受けた。それをライブにするという。出演者は、マシンガンズさん、三拍子さん、そして我々だった。そのライブに、作家として入っていたのが小林さんだった。小林さんは芸人もされているけれど、今は作家業をされている。

芸歴が10年以上も離れている芸人の兄さんたちと、作家さん。そんな上の方々と関わるのは初めてで、緊張で、その日はよく煮込んだカレーの中の玉ねぎのように存在感を消していた。

ライブ前、盛り上がる楽屋。兄さんたちは古くからの付き合いで話が尽きない。「へえ〜」とか「なるほど」とか言っていたら、だんだん情けなくなってきた。話を振ってくれてもうまく返せない。おもしろくないと思われたくない、といういらないプライドのせいで、自分の話が自然にできない。みごとに、せっかくの経験をむだにしそうになる。何とも私らしい。こうだ、私はいつもこうだ。

奥から足音が聞こえ、すぐさま楽屋に高い声が響き渡る。なんか芸人よりもたくさんしゃべっている。話をさえぎって、私は急いであいさつに向かう。

「ありがとねー」とカラッとしたテンションと接しやすい声。肩の力が抜けていて、稼ぐためにお笑いをしていなくて、あるからやる、楽しいからやる、みたいな感じの人。今の私と真逆である。こうやって仕事ができたら楽しいけれど。私にはできない。

それが、小林さんとの出会いだった。

当時の私たちの悩みは、フリーゆえの知り合いの少なさ、TVで、第一線で活躍している方々との関わりの薄さなどであって、現状の小さい箱でやるライブシーンからもう一歩成長するにはどうすればいいのか、また成長しなければ賞レースで勝ち上がれないと思っていた。どうにかしなければと、常に悩んでいた。そして、それは私の重度の肩こりの原因となった。

そんな話を小林さんに相談した。初めて会ったのに、こんなことまで話してしまった。肩の力が抜けていたんだろう。すると、「TVで活躍する人を呼んでライブをやればいいじゃん」とまたカラッとしたテンションで言われた。「俺の知り合いなら誰でも呼べるよ」、それはまるで、飲み会のようなテンションだった。

そうやって決まったライブの打ち合わせ。

「おいしいビールがある」と渋谷の街中をズンズン歩く小林さん。大阪生まれの私は、慣れない派手な街並みに萎縮する。

ビールを飲みながら、楽しくおしゃべりする。どんどんライブの内容が決まっていく。楽しい。楽しい。これが楽しいか。頑張る、じゃなくて、楽しい。なのか。

そして「にぼしいわしのメケメケ」というライブができた。でもそのライブは毎回とてつもなくプレッシャーだった。TVで活躍する人に我々のネタを見てもらって、トークを展開する。肝っ玉の小さい私は、ときにしんどいと思うことさえあった。

メケメケの打ち合わせが終わったあと、ときどきスタッフさんとボウリングにも連れて行ってもらうこともあった。小林さんは変な投げ方だったのに、ストライクをバンバンとっていた。小林さんが投げた、ゆるくて遅い球が、ピンをポトポト倒していく。まるで一人一人が笑い転げているように。なぜかいつもピン全員が倒れてストライクになる。そんな異様で、でもなんだか既視感のある光景に私は思いっきり笑った。楽しいだけの時間の大切さを噛み締めた。

■優勝しても変わらない「弱い私」をさらけ出せる人だから

私が悲願だった優勝を果たした日。その日私は相変わらず心底かわいくなかったから、優勝直後にすぐにたくさん不安が襲う。たくさんのおめでとうラインが、うれしいの中にある勝手なプレッシャーを増大させた。

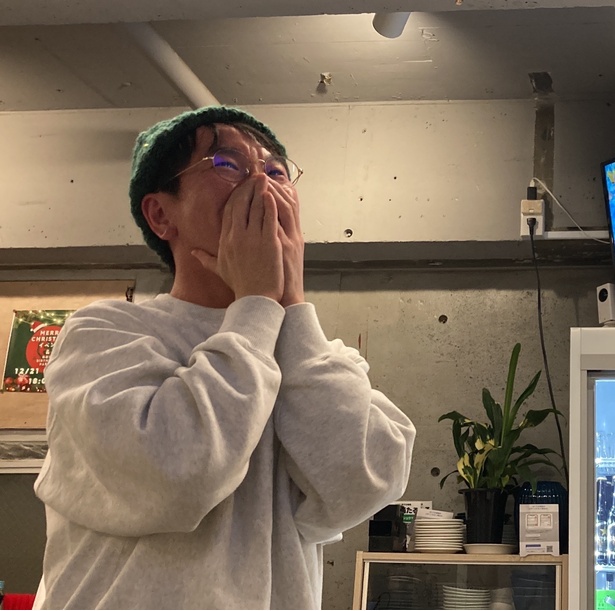

その中に、メケメケのスタッフと私、小林さんの3人のグループラインも、もちろんあった。ラインを開くとTVを見ながらなぜかうっとりしている、小林さんの写真。ガッツポーズでも拍手でもない。何だか気が抜けた。いつも私の凝り固まった肩の力を抜いてくれる人だった。

私の想像したとおり、そこからは修羅の道だった。楽しいなんて思う余裕もなく、毎日が走っていく。肩の力はずっと入りっぱなし。明日の朝までにアンケートを、ネタを、トークを。知り合いの先輩に相談したいのは山々だけど、先輩だって忙しい。私のちっぽけな悩みなんて相談できるわけがない。

「いわしーおはよー」

「今日はダウンタウンDXか」

「楽しんでー」

小林さんが、毎朝くれるライン。私に相談できる隙を与えてくれるライン。あの日の楽屋のような、高いうるさい声が脳内で響き渡る。「しゃべりすぎだよ」とか「うるさいよ」とか言える、隙を与えてくれる。

「実は、トークで悩んでて」

そうやって、いろんなことを相談した。初めて出るTVのこと、単独のこと、相方のこと、ライブのこと。参っているときは、毎日毎日心のうちをぶちまけた。飲みにもたくさん連れて行ってもらった。

「日本で最初にできた居酒屋」「しじみがおいしい台湾料理」「3品の揚げ物を選んで頼めるとりかつの定食屋さん」

上京してからたくさんの「楽しい」経験を教えてくれた。そしてそれは「とにかく楽しめばいい」って意味だった。

私は何でもしゃべれた。堂々めぐりの聞いてられない心配ごとも、鼻水垂らしながら泣きじゃくっても、次の日には「おはよー」と言ってくれることがわかっていたから。気分じゃないときは無視もした。しんどいときには当たったりもした。

次の日、我に帰って「先輩やのに、ここまで話聞いてくれてすみません」と謝る。

小林さんは言う。「『まだ』27年目だから大丈夫」と言う。

27年目、芸歴に頭が上がらない。「まだ」じゃない。でも「まだ」と言ってくれる。近くにいてくれる。とにかくお世話になりすぎている。私の人生を全部かけても、もう無理だ。これは一発逆転しかないようだ。年末にまたうっとりさせられるように。

「いわしーおはよー」

「昨日のとりかつ屋、わたしはまだ、とり2いったらよかったと思ってます」

「俺はとり3の男になりたいよ」

優勝後の冬から初夏にかけて、だんだん暖かくなる日本列島とは真逆で、私はだんだんと寒くなりながら、毎日何とか生きながらえている。

優勝後、思ったより入っていない仕事。スケジュールの空白の四角が気まずそうにこちらをチラチラと見ている。ごめんな、埋められへんくて。私のせいで、せっかく埋まってるスケジュールの四角も気まずそうだ。

他の優勝者が昨年どんな動きをしていたのかを、ネットで調べる。優勝直後にもうこんな仕事をしていたのか、ここでもうこの番組に出ていたのか。優勝特典の番組だけを、スタンプラリーのように消費する我々とは裏腹に、過去の優勝者は優勝特典で結果を出して、他の番組にもズイズイと出演している。

こんなこと、わざわざしなくていいし、自分たちは自分たちらしくやればいいなんていう、きれいごとも言ってられないよなと思う。楽観的にとらえたら、本当に楽観的な結果が待っているような気がする。「たまたま」とか「何となく」なんかに頼ってられない。どうにか力ずくでも、目で見て、耳で聞いて、感触を確かめて、確実に手の中に収めていかなければ、私たちには先がない。

今日の仕事、本当に大丈夫なのか。不安でバテてしまいそうだ。

そんな毎日だけれども、今日も小林さんはおしゃべりでいてくれる。

Comments