被爆者だということは、亡くなった夫にも言わなかった。「誰にも言わずにあちらに逝きたいと思ったけど、きちんと話しておかないと若い人にはわからない。もう戦後80年ですもんね」。13歳の時に長崎原爆で被爆した関西在住の女性(93)が今年、地元の被爆者の会の証言集に匿名で手記を寄せ、初めて取材に応じた。

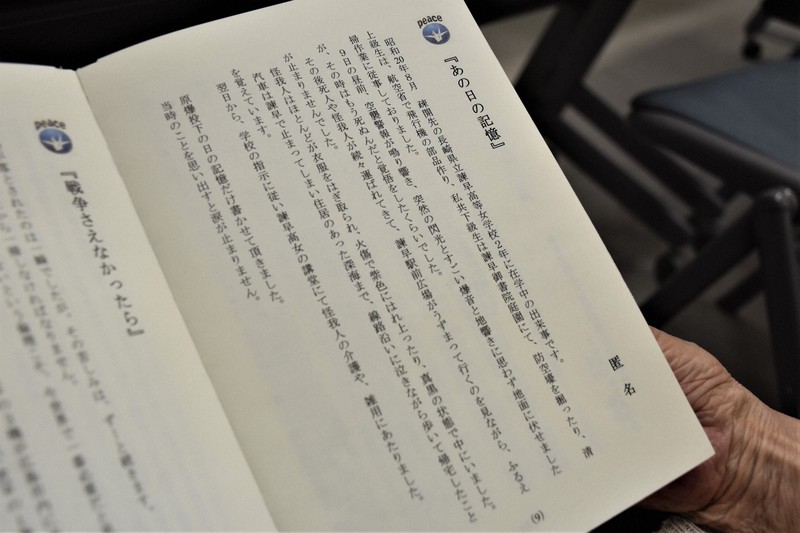

思い出すだけで鳥肌が立つ記憶

知人も、今も付き合いのある大学時代の友人も、女性が被爆していることは知らない。ずっと「忘れたい」と思って生きてきた。被爆者は医療費の自己負担がないことで陰口をたたかれるのも嫌で、周囲には打ち明けなかった。

女性が手記に記したのは、「思い出すだけで鳥肌が立つ」という記憶。若々しい雰囲気と軽やかな語り口からは想像もつかないが、当時の話になると、とたんに表情が険しく、言葉に詰まりがちになる。

東京・成城で生まれ育った。女学校1年だった1945年3月に東京大空襲で被災し、長崎県諫早市に家族で疎開した。8月9日は爆心地から約20キロ離れた諫早市内でも、「隣に爆弾が落ちた」と思うほど激しい地響きを感じ、思わず身を伏せた。

3日間、被爆した負傷者を看護

諫早駅前の広場は、長崎市内から列車で運ばれた負傷者や遺体でその日のうちにいっぱいになった。黒焦…

Comments