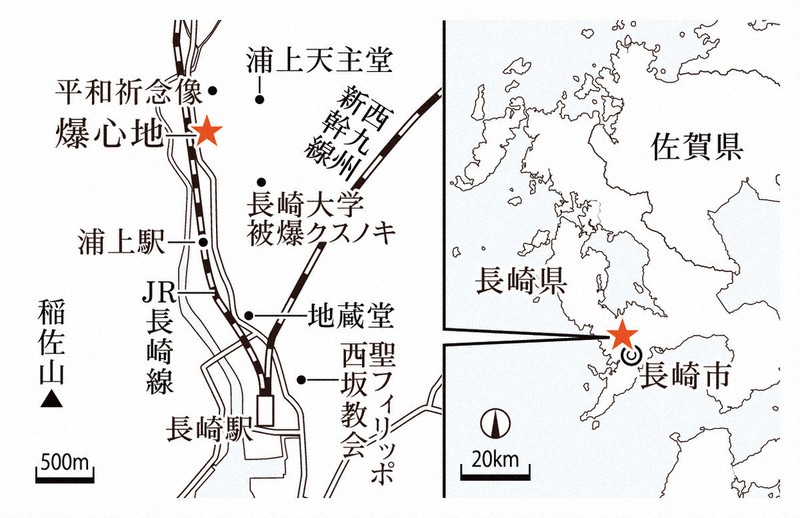

「故郷はどこね。母ちゃんにたまに顔見せよるね」。炎天下の7月9日、長崎市の平和祈念像前で、被爆者の田中安次郎さん(83)が記者に尋ねた。毎月ある「反核9の日座り込み」に参加し、原爆や戦争のない世界を願い続けている。

1945年8月9日午前11時2分、長崎の街に原爆がさく裂し、熱線と爆風がのみ込んだ。「太陽がギラギラ明るく、セミの声がうるさかった街が、一瞬で薄暗く、シーンとなった」と田中さんは言う。長崎では同年末までに約7万4000人の命が奪われた。

「口うるさく同じこと言う親でも、命ばつないでくれた家族を大事にな」。田中さんの顔は優しかった。

毎週日曜、教会で祈りをささげている「被爆体験者」の岩永千代子さん(89)は、あの日、爆心地から南西約11キロの旧深堀村(現長崎市)で閃光(せんこう)と爆風を受けた。50代で甲状腺疾患と診断されたが、国が指定した援護区域の外にいたため、被爆者とは認められていない。

長年国に訴えてきたが、声は届かず、同じ立場の人が「原爆のせいで病気になった」と言いながら亡くなっていく。「私が背負う十字架は重い」と話す。「人間は弱く、誰でも間違う。それを一人一人が認められたら、争いはなくなると信じている」。平和を祈る気持ちは強まるばかりだ。

戦後80年となり、当時を知る人は少なくなった。一方、被爆を語れるのは「人」だけではない。樹木医の久保田健一さん(58)は、市内に残された被爆樹木の命を後世につないでいこうと、毎年、長崎県樹木医会のメンバーと調査を続けている。

診察を受ける木は約50本。人間と同じように一本一本にカルテがある。「電線や住宅が増え、戦前のように伸び伸びと枝を伸ばせなくなった。時代に合った樹形作りで、戦争を知る『先生』の天寿を全うさせてあげたい」と願う。

全ては「長崎を最後の被爆地に」という思いからだ。戦後焼け野原だった爆心地周辺には、マンションや学校が建ち並び、行き交う人たちでにぎわいを見せる。戦後100年、150年もこの景色が続くことを願って、長崎の人たちの営みは続いていく。【北山夏帆】

Comments