広島と長崎の国立原爆死没者追悼平和祈念館への被爆者の手記の寄贈が増加している。その一編一編に、忘れてはいけない記憶と後世へのメッセージが詰まっている。

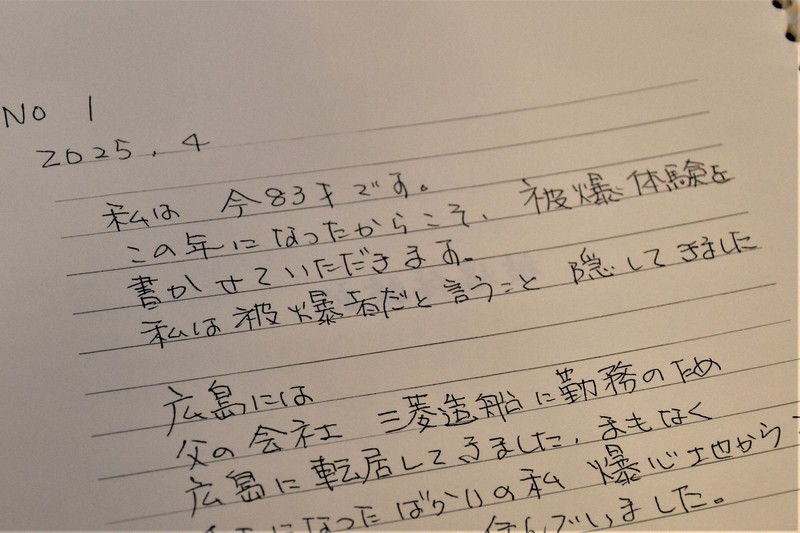

「私は今83才です。この年になったからこそ、被爆体験を書かせていただきます。私は被爆者だと言うこと隠してきました」

埼玉県ふじみ野市の高橋桂子さん(84)が4月、広島の追悼平和祈念館に寄せた手記は、こんな書き出しで便箋6枚につづられている。80年間、ケロイドを見られないように、肌の露出を避けて生きてきた。それでも筆を執ったのは、「一人の普通の人間が苦しんできた事実を知ってほしい」との思いからだ。

◇「生まれ変われるなら」被爆が左右した幼少期の記憶

広島に原爆が投下された1945年8月6日、当時4歳だった高橋さんは、爆心地から約2キロ離れた自宅付近で母親と当時1歳だった妹と被爆した。熱線で大やけどを負い、倒壊した自宅の下敷きになった。

当時の記憶はない。母親からは街中にやけどを負った人たちがあふれ、その傷口からはウジがわき、無数のハエが飛んでいた様子を何度も聞いた。

戦後、親戚を頼って京都に移り住んだ。高橋さんは、両膝の裏と左腕のケロイドを隠した。体を動かすことが好きだが、みんなと同じように短パンで運動会に参加するのは、いじめを心配した親が許さなかった。

制服のスカートのすそからわずかに見える膝の裏を隠すため、通学かばんはいつも後ろで持った。おしゃれが大好きなのに好きな服を着られない。「もしも生まれ変われるなら、きれいな体に生まれたい」。ショートパンツやミニスカートで歩く女性がうらやましかった。

時間がたつにつれ、右膝の裏のケロイドは血液がにじみ、表面に赤色の粒々が出て盛り上がった。「まるで開いたザクロのようで、見るのもいやだった」。毎日朝晩、血がにじんだ包帯を替えるたび、ひどく落ち込んだ。

結婚して2人の子どもを育てていた39歳の時、東京の病院で右膝に皮膚を移植する手術を受けた。ケロイドががんに移行しかけており、もう少し遅ければ危険な状態だったという。「あなたは今日から生まれ変わるのよ」。担当の女性医師の言葉は今も支えになっている。

それでも手術の痕は残り、脚や腕を隠す生活は続いた。温泉旅館に出かけても、大浴場ではなく部屋の風呂に入る。趣味のヨガでは半袖を着る夏場、腕のケロイドを見られないようにスタジオの端にマットを敷き、周囲には「端が好き」と言ってごまかしている。死んだ後、他人に体を見られることも不安に感じる。

悩みに悩んで 開けると決めた記憶のふた

40~50代のころ、友人に誘われて久しぶりに広島を訪れた。原爆資料館に入ると涙が止まらなくなり、すぐに出た。以降は、一度も広島に足を踏み入れていない。

被爆体験やケロイドについて、家族以外には一切、話していない。数年前、長男に被爆体験を残すよう勧められた時も即座に断った。思い出すだけでつらくなるからだ。

だが今年4月、自宅に届いたパンフレットが目に留まった。厚生労働省が被爆者の体験記や遺影などを募る案内だった。「私も80歳を超えた。自分の中に閉じ込めず、話してもいいかも」と思うようになり、1週間悩んだ末に筆を執った。

固く閉じていた記憶のふたを開け、母から聞いた被爆直後の様子やケロイドに悩んだ人生を思い出しながらつづった。5日かけて書き上げると、しばらくは気分が落ち込んだ。それでも苦しかった経験が、戦争の愚かさや原爆の恐ろしさを知ってもらうきっかけになればと願う。

手記はこう締めくくった。「私達のような経験は世界の人々にしてほしくないです。世界が戦争のない、平和な世界になるようにお祈りしています」【根本佳奈】

Comments